製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。

かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、tebikiサポートチームです。

かつてマニュアルといえば紙で作られていましたが、通信環境や端末が整備され、「電子マニュアル」を採用する職場が増えてきました。この記事では、電子マニュアルと紙マニュアルのメリット・デメリットの比較や、作り方や作成ツールなどをご紹介します。フリーツールもご紹介しますので、この機会に電子化を検討してみてはいかがでしょうか?

電子マニュアルの中でもおすすめなのが「動画マニュアル」です。紙マニュアルと比較してのメリットや実際のサンプルについて、以下の資料でも詳しくご紹介していますので、こちらも是非ご覧ください。

>>動画マニュアルで改善できる課題は?サンプルを見ながら詳しく知る(無料)

そもそも電子マニュアルとは? 紙マニュアルとの違い

電子マニュアルとは、パソコンやタブレット、スマートフォンなど端末を使って閲覧するマニュアルのことを指します。形式としては、次のようなものがあります。

- Webマニュアル(ブラウザ上で閲覧できるwebページなど)

- 動画マニュアル(MPEG4、AVI、MOV、WMVなどの動画ファイル)

- 文書マニュアル(Word、Excel、PowerPoint、PDFなど)

電子マニュアルと紙マニュアルでは、それぞれに次の表のようなメリット・デメリットがあります。

| |

メリット |

デメリット |

| 電子マニュアル |

ー必要な情報を瞬時に検索し確認できる

-印刷・保管・廃棄のコストが抑えられる

-時間や場所を問わず使える

-紙マニュアルよりも作成や修正がしやすい

|

-電子化に手間や労力がかかる場合がある

-オフライン環境では閲覧できない場合がある

-複数ページを見比べにくい

-電子化そのものが目的化になり、形骸化する |

| 紙マニュアル |

-紙なので直感的に扱え、特別な操作や専門知識が不要

-デジタル機器が不要で、オフライン環境でもすぐに使用できる

-一度に複数ページを広げて見比べやすい

-現場の実態に即した使い方の場合、運用がスムーズ |

-必要な情報を探すのに時間がかかる

-印刷・保管・廃棄にコストや手間がかかる

-持ち運びや共有が不便で、時間や場所に制約がある

-内容の修正・更新に手間がかかり、最新版の反映が遅れやすい |

詳細について、後述する『マニュアルを電子化する4つのメリット』『やっぱり紙がいい?電子マニュアルのデメリット』でそれぞれ詳しく解説します。

近年、電子マニュアルの中でもわかりやすいということから動画マニュアルが注目されています。動画マニュアルならではのメリットについてはこちらの記事でもわかりやすく解説しておりますので、併せてご覧ください。

▼関連記事▼

動画マニュアル特有のメリットとデメリット!導入効果が分かる事例も紹介

あなたの会社は電子マニュアル向き?相性をチェック!

紙のマニュアルしかなかった頃から時代は大きく変化し、利便性に優れた「電子マニュアル」という選択肢が登場しています。ここでは、電子マニュアルの方が向いている職場 / 向かない職場の特徴をご紹介します。

電子マニュアルが「向いている」職場の特徴

パソコンの使用が当たり前となっている昨今では、ほとんどの職場が電子マニュアルに向いているといえます。その中でも特に「電子マニュアルを導入すべき」職場の特徴を挙げてみましょう。

- マニュアル化すべき業務が多い

- 人や機械の動きなどが多い

- 作業内容や手順の変更が頻繁に行われる

- 紙で閲覧するのが難しい現場が存在する

- タブレットやスマートフォンなどの端末が整備されている

これらの特徴に当てはまる職場の方は、後述する『電子マニュアルの作り方・手順』で作成方法をチェックしましょう。

電子マニュアルが「不向き」な職場の特徴

「電子マニュアルにするほどではない」「紙のマニュアルのほうが望ましい」といった職場もあるでしょう。そのような職場には、以下のような特徴があります。

- マニュアル化する業務が少ない

- デジタル端末でのマニュアル閲覧が難しい

「自社は電子・紙のどちらのマニュアルが適しているのか?」という点を検討せずに電子化を進めてしまうと、利便性が増すどころか現場との衝突を引き起こしてしまうことも。

そのため、まずは現場で「何をマニュアル化するのか」「どのような場面で参照されるのか」「誰が使うのか」といった観点から現状を洗い出し、最適なマニュアル形式を選定することが重要です。

マニュアル作成の前に取り組むべきことについては、以下の関連記事をご覧ください。

▼関連記事▼

見本テンプレ付!わかりやすいマニュアルの作り方とコツ。構成、レイアウト、作成ツールは?

マニュアルを電子化する4つのメリット

マニュアルを電子化するメリットについて、以下の4項目をもとに解説します。

実際に電子マニュアルを作成する具体的な手段について知りたい方は、後述する『電子マニュアルの作り方・手順』をご覧ください。

時間や場所を問わず使える

紙マニュアルは閲覧のために持ち運ぶ必要があり、急ぎで確認したいときに手元にないという事態も少なくありません。電子マニュアルであればスマートフォンやタブレットからいつでもどこでもアクセスでき、場所に縛られずにマニュアルを確認できます。

特におすすめなのが、電子マニュアルにアクセスできるQRコードを作成することです。例えば建築副資材を提供するソニテック株式会社では、QRコードをスキャンすることですぐに必要な電子マニュアル(動画マニュアル)を確認できる体制を整備しています。

これにより、広大な倉庫の中でもQRコードのスキャンのみで該当の作業手順に関するマニュアルをチェックでき、安心して作業を開始できるようになっています。

同社によるマニュアル導入や活用の様子、実感しているメリットについては以下のインタビュー記事からご覧いただけます。

▼インタビュー記事▼

3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現

上記は物流業の例でしたが、他の業界でもメリットを享受できます。例として、営業担当が外出先で社内ルールを確認したいとき、介護職員が夜勤中に記録ルールを見返したいときなど、必要な情報にすぐアクセスできることで業務の正確性とスピードが向上します。

さらにトラブル対応時や新人が不明点を確認したい場面でも、上司や同僚に都度聞かずに自分で解決できるため業務の自立性が高まることも期待できます。

紙マニュアルよりも作成や修正がしやすい

紙マニュアルを作成するにはレイアウトの調整や印刷準備に手間がかかるほか、修正箇所は少ないのにすべて刷り直しなど更新が大掛かりになり、つい古い情報のまま運用されることもあります。

一方、電子マニュアルであれば必要なタイミングで素早く修正・差し替えが可能で、常に最新の情報を共有できます。例えば、制度変更や業務プロセスの見直しがあったときでも各部署がそれぞれ最新版を確認できることで、誤った認識によるトラブルの防止にもつながります。

例として、アサヒ飲料株式会社では1つの工程に対する手順書作成に数日単位を要し、手順書の改訂もなかなか進まないという課題を抱えていたところ、スマートフォンの撮影のみでマニュアルを簡単に作成できるツールの導入により、1本あたりわずか30分程度で手順書を作成できるようになっています。

同社が使っていたツールや導入後の意外な効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。

▼インタビュー記事▼

OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化

必要な情報を瞬時に検索し確認できる

紙のマニュアルでは必要な情報を探すのにページをめくったり、目次や索引から手がかりを探したりと、一定の時間がかかります。

一方で電子マニュアルなら、検索バーにキーワードを入力するだけで瞬時に該当箇所へアクセスできます。たとえば、接客業でのクレーム対応フローや医療現場での操作手順など、すぐに確認したい場面では特に便利です。膨大な情報から素早く目的の情報を引き出せる点は、業種を問わず大きなメリットです。

▼関連記事▼

作業マニュアルの作成手順とは?使用ツールの候補も紹介

印刷・保管・廃棄のコストが抑えられる

紙マニュアルは更新や配布のたびに印刷コストが発生し、ファイリングや保管場所の確保、古い版の廃棄といった手間もつきものです。特に人事制度や業務フローなど、定期的に改定が必要なドキュメントではこの負担が顕著です。

電子マニュアルなら、最新データを共有するだけで済むため物理的な管理が不要に。全社的なコスト削減につながります。更新作業もPC一つで完結し、担当者の工数も抑えられるでしょう。

やっぱり紙がいい?電子マニュアルのデメリット

電子マニュアルには様々なメリットがある一方で、以下のようなデメリットがある場合も。どちらも把握したうえで、どちらが自社に適しているか見極めましょう。

- 電子化に手間や労力がかかる場合がある

- オフライン環境では閲覧できない場合がある

- 複数ページを見比べにくい

- 電子化そのものが目的化になり、形骸化する

電子化に手間や労力がかかる場合がある

マニュアルを電子化するには、既存の紙資料をそのままデータに変換するだけでは済みません。作業工程の整理や写真・動画の撮影・編集、操作しやすい構成に設計し直す必要があるため、現場を巻き込んだ一定の工数がかかります。

特に初めて導入する企業では、「デジタル化そのものに時間と労力を取られ、肝心の現場改善につながっていない」といった声も見られます。こうした状態では「結局、紙のほうが楽だったのでは…?」と感じることもあるかもしれません。

オフライン環境では閲覧できない場合がある

電子マニュアルの多くはクラウド上で管理・運用されており、閲覧には常にインターネット環境が必要なケースがほとんどです。しかし、工場や倉庫などの作業現場では通信が不安定だったり、建物の構造やエリアによっては電波が届きにくいケースもあります。

こうした環境下ではマニュアルを開くまでに時間がかかったり、最悪の場合はまったく閲覧できないこともあります。

複数ページを見比べにくい

紙マニュアルであれば、必要なページを開いて机に並べて比較したり、付箋やメモを使ってすばやく参照することが可能です。一方、電子マニュアルは基本的に1画面につき1ページ表示が前提となるため、画面を切り替える手間がかかったり、1画面に表示できる情報量が限られたりするため、「前の手順を確認しながら次の作業を進める」「複数の手順を同時に比較する」といった場面で操作性に難を感じることがあります。

特に複雑な工程や分岐の多い作業においては、電子化がかえってストレス要因になることもあるのです。画面の小さな端末を使う場合は、なおさら見づらさを感じる可能性もあるでしょう。

電子化そのものが目的化になり、形骸化する

「DX推進」や「ペーパーレス化」が目的化し、本来の目的である「業務効率化」や「生産性向上」が後回しになってしまうケースもあります。

例として、現場の実情を反映せずに作られた電子マニュアルでは結局誰にも使われず、更新も止まったまま放置されるという事態になりがちです。他にも、内容が現場に合っていなかったり、誰も活用していなかったりと、導入が自己目的化してしまうケースも考えられます。

マニュアルは“使われてこそ価値がある”ものです。現場の意見を反映しながら改善・運用を続けていける体制がなければ、電子化はむしろ形だけのものになってしまいます。

「工数をかけてせっかく作成したのに、マニュアルが使われない…」ということは最も避けたいもの。一方で、形骸化されず現場で活用されるマニュアルには、ある共通点があります。詳しく知りたい方は、本記事の他以下の資料をご覧ください。

電子マニュアル作成に使えるツール

電子マニュアルを作成するにあたって、さまざまなツールが開発されています。初めて電子マニュアル作成に取り組む人にとって、無料のツールであればハードルが低く導入しやすいでしょう。そこで、無料で使える電子マニュアル作成ツールをご紹介します。

より多くのツールを比較検討したい方は、以下の記事も併せてご参照ください。

▼関連記事▼

【無料あり】マニュアル作成ツール比較12選│失敗しない選び方も

動画マニュアル作成ツール

Googleドキュメント / スプレッドシートは文書マニュアルの作成に向いており、15GBまでの容量であれば無料で使用できます。MicrosoftのWord / Excelに似ている仕様であるため、それらに慣れている人はすぐ使いこなしやすいです。同時入力ができるため、複数人でマニュアル作成や内容チェックを同時並行で行うこともできます。

Microsoftのoffice365のWord / Excel / PowerPoint

Microsoftのoffice365のツールであるWord / Excel / PowerPointは文書マニュアル作成に向いており、社内でライセンスがあればマニュアル作りとしての費用は無料となります。

以下のように使い分けると、効率的に作成できるでしょう。

- 文字中心のマニュアルであれば「Word」

- 表やグラフの多いマニュアルであれば「Excel」

- 写真や図の多いマニュアルであれば「PowerPoint」

▼関連記事▼

【徹底比較】Microsoftの中で、マニュアル作成に最適なのはどれ?

「PowerPointを使いこなすのが難しい」という方のために、パワポマニュアルを作成するコツをまとめた記事や、現場ですぐ使いこなせるようになるコツを記載した資料もございます。「まずは馴染みのあるPowerPointから」とお考えの方は、是非お役立てください。

>>PowerPointで動画マニュアルを作成する手順は?見るだけでマニュアル作成がマスターできる資料はこちら(無料)

Googleドキュメント / スプレッドシート

Googleドキュメント / スプレッドシートは文書マニュアルの作成に向いており、無料のアカウントであれば15GBまでの容量をであれば無料で使用ドライブに保存できます。MicrosoftのWord / Excelに似ている仕様であるため、それらに慣れている人はすぐ使いこなしやすいです。同時入力ができるため、複数人でマニュアル作成や内容チェックを同時並行で行うこともできます。

Dropbox Paper

Dropbox Paperは、文書保存や共同編集が行えるツールであり、文書マニュアルの作成に向いています。

一部動画を埋め込むこともでき、2GBまでの容量であれば無料で使用できます。ツール上にドキュメントをアップロードすればすぐPDF化でき、マニュアルだけでなく議事録や計画表などの共有も可能です。

電子マニュアルの作り方・手順

検索性が高く、さまざまな職場で活用しやすい電子マニュアルの作り方をご紹介します。

マニュアルの作り方は、以下の資料でも解説しています。マニュアルの運用が成功するように、STEPごとにコツも掲載していますので、マニュアル作成の参考にしてください。

STEP① マニュアル化する業務を洗い出す

以下の手順で、どの業務をマニュアル化するのかを洗い出しましょう。

- 業務をカテゴリごとにわけてリストアップする

- マニュアルが必要なものを決める

- マニュアル作成の優先度を決める

作成の優先度は、マニュアルを活用する現場の人の声をよく聞きましょう。また、ミスや不良が目立つ工程のマニュアルを優先的に作成して、作業手順の標準化を目指すのもおすすめです。

また、この段階でマニュアル化する目的や目標も明確にすると、マニュアルの内容がより現場で活用されやすいものになるでしょう。マニュアル作成における目標設定方法や例は、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事▼

【例文つき】マニュアル作成での目標設定方法とは?重要性やコツも解説

STEP② 利用ツール / フォーマットを決める

ツールやフォーマットは、マニュアルの使いやすさや情報のわかりやすさに直結します。

「どのような形式で閲覧したいか」「どのような業務をマニュアル化するか」によって、Webマニュアル / 動画マニュアル / 文書マニュアルのうち、適したツールを選定しましょう。

▼関連記事▼

・【無料あり】マニュアル作成ツール比較12選│失敗しない選び方も

・【2024年版】動画マニュアル作成ソフト14選を比較!無料ツールや事例も解説

STEP③ 作成する担当者を決める

利用ツール / フォーマットが決まったら、以下を決めておきましょう。

- どのマニュアルを誰が作成するか

- 内容チェックは誰が行うか

- 動画マニュアルの場合、誰が出演するか

業務を行いながらマニュアルを作成する場合は、業務の状況も考えながら決めるとよいでしょう。以下の記事では、マニュアルの作成に向いている人の特徴をご紹介しています。担当者選びに迷った際は、こちらもご覧ください。

▼関連記事▼

マニュアルは誰が作るのが正解?新人や派遣に依頼して良いのか

STEP④ マニュアルの骨子を作成する

いきなり詳細な内容を作成し始めるのではなく、まずはマニュアルの骨子を作成しましょう。あらかじめ骨子を作成しておくことで、抜け漏れのない整理されたマニュアルが効率的に作成できます。

たとえば、ある商品の製造に関するマニュアルであれば、

- 事前準備

- 作業

- 作業後の処理

といったように、マニュアル使用者がわかりやすいであろう順番で骨子を考えます。マニュアルの骨子の考え方や目次のつけ方は、以下の記事を参考にしてください。

▼関連記事▼

マニュアルの「目次構成」の作り方5STEP!見やすい見出しを作るには?

STEP⑤ 骨子を基に内容を肉付けしていく

骨子を基に、盛り込む内容を肉付けしていきます。文書ベースのマニュアルであれば写真や図などを用意しながら詳細を書き込んでいき、動画のマニュアルであれば台本を考え、撮影します。

肉付けの際は、初心者が見てもわかるようにすることを意識してください。マニュアルの使用者に知識がある前提で、専門用語やビジネス用語を使用せず、保有スキルや経験を問わず理解できるようにするのがおすすめです。

以下の記事では、マニュアル作成が上手な人に共通していることを解説しています。わかりやすいマニュアルをつくる秘訣がつまっているので、ぜひ参考にしてください。

▼関連記事▼

【即上達】マニュアル作成が上手い人の5つの特徴!コツやおすすめツールも

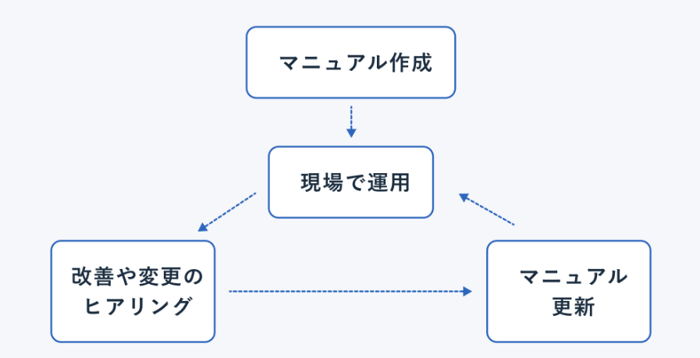

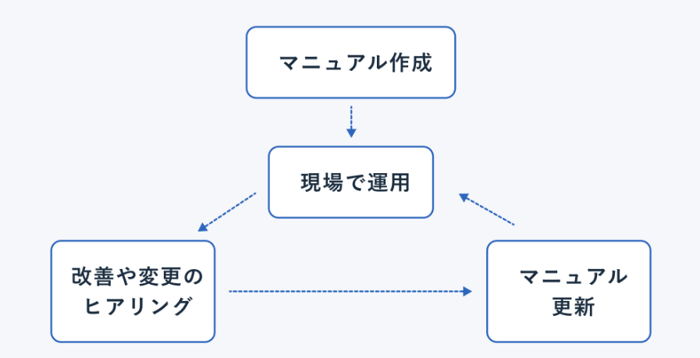

STEP⑥ 社内で運用し、改善する

完成した電子マニュアルは、必ず社内で共有して、活用を促進させましょう。ただ作っただけでは、マニュアルの存在を知られずに「結局使われなかった」という事態を招いてしまい、作った意味がなくなってしまいます。

また、マニュアルの内容や運用体制は半年から1年に1度、定期的に見直しを行いましょう。

マニュアルは1回作ったらそれで終わりではありません。改善を重ねていき、より現場で活用してもらえるマニュアルにしましょう。改善のためには、「わかりにくい箇所はないか」「手順変更した箇所はないか」といった内容を現場にヒアリングしましょう。

▼理想的なマニュアル作成/運用サイクル▼

マニュアルの更新方法については、以下の記事をご参照ください。

▼関連記事▼

【マニュアル改訂方法】表紙の書き方から履歴の残し方まで!目的も解説

電子マニュアルを社内で浸透させる方法は、以下の記事を参考にしてください。

▼関連記事▼

・マニュアルの「定着」4STEP!効果的な周知方法とは?

・動画マニュアルの共有方法3選!社内で上手に管理するには?

わかりやすいマニュアルを作成するコツ

わかりやすいマニュアルがあれば、作業不順守を防ぐことができ、不良の削減や品質向上につながります。また、初めて業務を行う人にとって、マニュアルの存在が安心材料にもなるでしょう。ここでは、わかりやすいマニュアルの作成のコツをご紹介します。

見やすいレイアウトやマニュアルの例を見たい方は、以下の記事も併せてご覧ください。無料でダウンロードできるマニュアルテンプレートもご用意しています。

▼関連記事▼

【見本あり】わかりやすいマニュアル作成の5つのポイント。構成やレイアウトは?

見栄えではなくわかりやすさを重視する

凝ったデザインで作成するというよりも、わかりやすいかどうかを重視して作成しましょう。

マニュアルの作成者は、マニュアルで説明する内容についてはよく知っているため、それ以外のマニュアルの見栄えや完成度に気を取られがちになります。しかし、初めてマニュアルを見る人にとっては、そういったことよりも「内容がわかりやすいか」「パッと見て意味がわかるか」が大事です。

最初から完璧を目指さない

マニュアル作りは最初から完璧を目指さず、まず一度作ってみて、その後改善を重ね続けていくようにしましょう。

もしも最初から凝ったマニュアルを作ったとしても、いずれ作業手順が変わったときに変更しなくてはなりません。必要以上に完成度を高くしてしまうと、作成にかける費用対効果が見合わなくなってしまいます。

マニュアルの電子化を成功させる秘訣

電子マニュアルは業務標準化や教育コストの削減に大きく貢献する一方で、導入時につまずきやすいポイントもあります。こうした課題をクリアするには、運用の現実を見据えた設計が欠かせません。

以下の4つのポイントを意識することで、電子マニュアルを“使われる仕組み”として定着させることができます。

誰でも簡単に作成できるツールを採用する

電子マニュアルの運用が定着しない理由のひとつが、「作るのが難しい」「専門の担当者しか操作できない」といったツールの使いにくさです。

属人化を防ぎ、業務の変化に合わせて常に情報をアップデートするには、ITスキルに関係なく誰でも直感的に使えるツールを選ぶことが重要です。マニュアルは業務の変化に応じて更新されてこそ意味があります。現場の担当者でも手軽に写真を追加したり手順を編集できるツールを選ぶことで、属人化を防ぎ、最新の情報を常に反映できる状態を維持できます。

複雑な編集機能よりも、「直感的に操作できるか」「スマホやタブレットでも扱えるか」といった観点でツールを選ぶことが成功の鍵といえるでしょう。

オフラインでも閲覧できるシステムを選ぶ

多くの電子マニュアルはクラウドベースで運用されますが、作業現場ではネット環境が不安定なケースも少なくありません。特に工場や屋外の作業エリア、店舗のバックヤード等ではWi-Fiが届かない、電波が弱いといった理由でマニュアルが開けない状況が発生しがちです。

そのため、オフラインでも閲覧可能な機能を持つシステムを選ぶことが重要です。端末に一時保存できる機能(ローカル保存機能)やオフラインモードがあるシステムを活用することで、「必要なときに見られない」という不安を解消できます。

視認性を確保する

電子マニュアルは画面サイズや表示形式に制限があるため、「見づらい」「情報を探しにくい」といったストレスが発生しやすい傾向にあります。特にスマートフォンやタブレットなど、画面の小さい端末で使う場合には注意が必要です。

大きめのフォントやシンプルで見やすいレイアウト、アイコンや色による視覚的な工夫など、誰でもすぐに理解できるデザイン設計が不可欠です。また、工程が複雑な場合は手順ごとにページを分ける、比較がしやすい表示方法を取り入れるといった配慮も求められます。

電子化する目的を明確にし、共有する

「とにかくDXを進めよう」「ペーパーレス化が必要だから」といった理由で始めた電子マニュアルは、目的が曖昧なまま形だけが整い、結局使われなくなることが少なくありません。

電子化の目的は、あくまで“業務をより良くすること”。教育の効率化、業務の標準化、作業ミスの防止、業務の引き継ぎの円滑化など、目的を明確にし、その意義を現場メンバーと共有することが何より大切です。目的が共有されていれば、内容の改善や見直しにも前向きに取り組む姿勢が生まれ、組織全体で継続的に運用されるマニュアルへと育っていくでしょう。

ここまで、マニュアルの電子化における注意点やコツについて解説しました。次章では、これらのポイントをおさえた電子マニュアルである「動画マニュアル」と、かんたんに作成・活用できるおすすめツール「tebiki」についてご紹介します。

マニュアルの電子化でよく採用される手段は「動画」

マニュアルを初めて整備する人やマニュアルの電子化をお考えの人には、動画マニュアルの導入がおすすめです。動画マニュアルの主なメリットは、以下の通りです。

- 3次元的な動きもわかりやすく伝えられる

- 熟練者が持つカンコツの伝承も行いやすい

- マニュアルの作成時間を削減できる

- OJTに置き換えることで、教育時間やコストを削減できる など

▼実際に活用されている動画マニュアルサンプル▼

(音量にご注意ください)

上の動画のように、動画マニュアルの場合、作業手順がとにかくわかりやすい! そのため、新人さんでも早くやり方を覚えることができ、即戦力化を実現できるでしょう。

動画マニュアルの詳しいメリットについては、別記事『動画マニュアルを活用すべき?導入するメリットとデメリットを解説』か、おすすめツールの紹介もしている以下のマンガ資料で是非チェックしてください。

おすすめは「tebiki」!サンプルと効果をご紹介

マニュアルの電子化を動画で進めてみたい!という方には、動画マニュアルtebikiというツールがおすすめです。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

tebikiの最大の特徴としては、「操作が簡単である」という点です。実際に導入いただいている企業からは、「初めて使う人も問題なくすぐに使ってもらえています(サラヤ株式会社の導入事例より)」というご意見をいただくほど!

tebikiは動画編集だけではなく、以下のような機能も搭載されています。

- 文書マニュアルの作成

- マニュアルの自動翻訳 / 外国語への読み上げ

- 従業員のアクセス状況の把握

- オリジナルテストの作成 / 自動採点機能

- オフライン環境下での再生可能

- 従業員のスキル管理機能 など

tebikiについてのより詳細な情報や機能については、以下のサービス紹介資料で是非ご確認ください。

まとめ

電子マニュアルを使うメリットとしては、検索性に優れ、膨大な量のマニュアルをどこでもいつでも閲覧できる点があります。また、内容の更新や従業員間での共有が容易な点も挙げられます。

電子マニュアルの中でも、動画マニュアルはマニュアル作りが短時間ででき、マニュアルを見る人にも内容の理解が早いためマニュアルの電子化をお考えの方におすすめです。また、動画マニュアル作成のツールとしてtebikiは「誰でもかんたんにスマートフォンでマニュアルを作れる」「データ容量が無制限」「動画も文書も保存可能」といったポイントで使いやすいツールとなっています。

tebikiの機能詳細や期待できるメリットについては、以下の画像をクリックして資料を是非ご覧ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。