目次

- 1. マニュアル改訂の具体的な方法

1-1. 改訂の手順や流れ

1-2. 注意点

2. マニュアル改訂時の「履歴」の書き方

2-1. そもそも履歴は残すべき?

2-2. 履歴の作成方法

3. 改訂時、「表紙」はどう書けばいい?

4. マニュアル改訂に適したタイミングや頻度

4-1. 広範囲に影響のある変更があった場合

4-2. 緊急性のある問題が発生した場合

4-3. マニュアルが「とくに必要」な時期が近い場合

5. マニュアル改訂時に「わかりにくい」「読む気が起きない」などの不満も解消しよう

5-1. マニュアルが「わかりやすいか」を意識して改善する

5-2. わかりやすいマニュアルなら動画がおすすめ

6. tebikiなら改訂も管理もスムーズ

6-1. 現場教育システム「tebiki」とは

6-2. tebikiにより「マニュアルの管理」や「効率的な教育」を実現している事例

7. 【Q&A】マニュアル改訂の目的と重要性

7-1. Q:マニュアル改訂はなぜ必要なのか?

7-2. Q:「改訂」と「改定」の違いは?

8. まとめ

マニュアル改訂の具体的な方法

マニュアルの具体的なやり方を、手順に沿ってご紹介します。注意点も併せてお伝えするので、改訂作業の前にしっかりチェックしましょう。

改訂の手順や流れ

マニュアルの改訂時の基本的な流れは、以下の通りです。

- 現行のマニュアルの変更点を洗い出す

- 改訂範囲をもとに、改訂スケジュールを作成する

- マニュアルを改訂する

- 改訂履歴を残す

- 閲覧対象者に変更後のマニュアルを共有する

マニュアルが改訂されずに古いままだと、誤って古い手順で業務をしてしまいかねません。その結果、業務品質がバラついてしまいミスやクレームにつながる恐れが考えられます。改訂のタイミングなどの詳細なルールは企業によって異なりますが、大まかな手順は変わりません。改訂する際は、上記の手順を踏んで行いましょう。

マニュアルを改訂するタイミングの目安を知りたい方は、後述の「マニュアル改訂に適したタイミングや頻度」をご覧ください。

注意点

マニュアル改訂作業では、「作り込みすぎない」ように注意してください。1回1回の改訂で、作り込みすぎてしまうと以下のデメリットが生じます。

- 改訂が遅れて、新しい情報が共有されない

- 過度な装飾によって、逆に見づらくなる

- 一定期間を経たらまた改訂を行うため、過剰に時間を費やしても意味がない

マニュアルの目的は、「業務手順などのノウハウを伝える」ことです。見た目の美しさを極めるよりも、シンプルに伝わるマニュアルを目指しましょう。マニュアルの作り込みすぎに注意ということは、以下の記事でより詳しく書かれていますので、気になる方はぜひご覧ください。

▼関連記事▼

新人教育マニュアルの作り込みすぎに注意!「相手に伝わるか」で作成時間を決める

マニュアル改訂時の「履歴」の書き方

マニュアルを改訂する際は、どこを変更したのか改訂履歴を記録します。ここでは、改訂履歴を残すべき理由と、履歴の作成方法についてご説明します。

そもそも履歴は残すべき?

マニュアルの改訂時、履歴は残すようにしてください。

履歴が残ることで、改訂後も過去のバージョンのマニュアル情報を閲覧できます。それにより、過去の情報を参照したいとき/マニュアルの管理担当が引き継がれるときなどに有効に働くでしょう。

マニュアル改訂や手順の変更の経緯を知っている人が職場にいる内はいいのですが、人の入れ替わりがあると事情がわからなくなります。また、改訂後に手順を過去の方法に戻すというケースも考えられます。長く活用されるマニュアルを運用するためにも、改訂履歴は残しましょう。

履歴の作成方法

改訂履歴ページを表紙の次ページへ新設し、次のような項目を記録しましょう。

- 版数

- 改訂日

- 改訂箇所(ページや章番号、見出しなど)

- 改訂内容

- 改訂理由

改訂履歴は、改訂が2回3回と増えるに従って、記入内容が増えていくイメージです。

マニュアルの最後に索引がある場合は、「改訂索引」のページを挿入するケースもあります。改訂索引とは、本文中に記載した「改訂注」を抜き出して一覧化したものです。以上のことをまとめると、改訂後のマニュアルの全体構成は、次のようになります。

- 表紙

- 改訂履歴【NEW】

- 目次

- 本文

- 索引(改訂索引)【NEW】

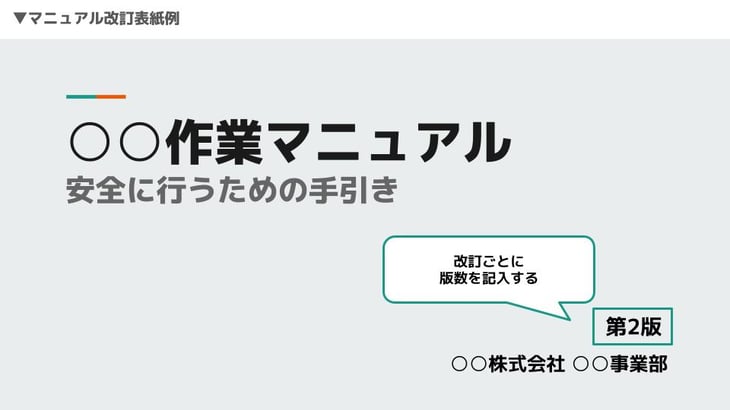

改訂時、「表紙」はどう書けばいい?

マニュアルを改訂した際、表紙には「第2版」「第3版」などと版の番号を入れましょう。

表紙に版数を書くことで、最新の版数をすぐに特定できたり、過去の改訂履歴を追跡しやすくなったりする、などというメリットが得られます。

マニュアル改訂に適したタイミングや頻度

現場で使われるマニュアルを作るためには、定期的に見直す必要があります。通常業務もあるでしょうから毎月改訂を行うのは現実的ではないため、決算期や繁忙期を避けて半年に1回/年に1回といったペースで定期的に改訂すると良いでしょう。

また別記事では、主に製造現場で作業手順を伝えるために使う「作業手順書」の見直し/改訂タイミングを解説しています。作業手順書は通常のマニュアルに近い目的で運用される文書なので、マニュアル改訂のタイミングや頻度の参考情報としてご覧ください。

▼関連記事▼

作業手順書の見直し・改訂タイミングはいつ?見直さないリスクと効率的手順を解説

さらに、次のような場合には、随時改訂を行うことが望ましいです。

広範囲に影響のある変更があった場合

例えば「業務分担が変わった」「ツールやシステムが入れ替わった」など、広範囲に影響するルールが変更された場合は、その都度マニュアルを改訂することをおすすめします。

緊急性のある問題が発生した場合

システム障害や機械の故障、顧客からのクレームなどで手順が変更になった場合は、新しい手順を早急に共有するためにもマニュアルを改訂しましょう。

マニュアルが「とくに必要」な時期が近い場合

「新入社員が配属される」「公的機関の立ち入り検査がある」などで最新の手順が反映されたマニュアルが必要な時期が近い場合も、タイミングよくマニュアル改訂を行いましょう。

マニュアル改訂時に「わかりにくい」「読む気が起きない」などの不満も解消しよう

マニュアル改訂を行う際は、変更すべき箇所だけでなく、「わかりにくい」「文章が長くて読む気が起きない」といった声が上がる箇所も見直しましょう。

マニュアルが「わかりやすいか」を意識して改善する

基本的に、マニュアルとはその業務を初めて行う人が読むものです。マニュアルの作り手にとっては慣れた業務でも、新人にとっては初めて対峙する難しい業務だと言えます。自分が初めて配属された頃を思い出し、初心者にもわかりやすいものにしましょう。

マニュアルがあるのにわかりづらいと、直接質問されてしまい、結局時間や手間がかかることになりかねません。わかりやすさを意識するために、次の3つに重きをおいて改善してください。

- 易しい言葉を使う

- できるだけ短文にする

- 5W1H(いつ/どこで/誰が/なぜ/何を/どのように/どうする)を意識する

文章を考えて改訂に時間がかかりすぎるのは要注意ですが、少し言葉を入れ替えるだけでわかりやすくなることもあります。以下の記事は、わかりやすくマニュアルを作るためのコツをまとめていますので、こちらもご活用ください。

▼関連記事▼

マニュアル作成のコツを紹介!わかりやすく作成する方法や事例も解説

わかりやすいマニュアルなら動画がおすすめ

動画は、文章を読むよりも一度に伝わる情報量が多いと言われています。そのため、わかりやすさを考えるなら動画マニュアルがおすすめです。文書マニュアルと比較して、動画マニュアルには以下のメリットがあります。

- 文字と比較した場合、5,000倍もの情報伝達が可能

- 複雑な動きもそのまま伝えられ、暗黙知の伝承も可能

- 言葉の違いによって理解度が左右されない

- 印刷コストを削減できる

- 読み飛ばしを防止できる

「撮影や編集にある程度の技術が必要」「動画のデータが重く、保存に負担がかかる」などのデメリットもありますが、動画マニュアルを導入する場合は、こういったデメリットを解消し、さらには改訂も簡単に行える便利な動画マニュアル作成ツールを導入すると良いでしょう。

tebikiなら改訂も管理もスムーズ

動画マニュアルを作成するツールはさまざまありますが、現場教育システム「tebiki」なら、動画マニュアルのデメリットを解消し、改訂作業も簡単になります。ここでは、詳しい機能や導入した企業の事例をご紹介します。

現場教育システム「tebiki」とは

現場教育システム「tebiki」は、スマートフォンなどで撮影した動画を誰でも簡単に編集できるよう開発された動画マニュアル作成ツールです。動画マニュアルのデメリットとして挙げた点も、tebikiならば解消できます。

- 特殊な機材は必要なし! スマートフォンで撮影した動画を取り込めばOK

- スキルがなくても、直感的に誰でも編集できる

- クラウド上でデータを無制限保存できるから、パソコンを圧迫しない

tebikiを導入いただいた企業様からは「紙マニュアルでは更新の意識が薄れていたが、動画マニュアルtebikだと文章を考える必要がなく、普段のOJTを撮影する感覚で作成の負担が一気に軽くなった」という声もいただきました。

マニュアル改訂の際には、旧版の動画を部分的に差し替えたり、旧版とは別に新しい動画を作ったりなど変更内容に応じて対応できます。さらに、変更履歴が残るため、バージョン管理も可能です。「手順が変更になったが、元の手順に戻ることになった」という場合にも、変更履歴から簡単に復元可能です。

tebikiにより「マニュアルの管理」や「効率的な教育」を実現している事例

ここからはtebikiを活用し、マニュアルを動画化して管理~運用を行っている企業の事例を一部ご紹介します。より多くの活用事例やサンプル動画を見たい方は、『【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介!参考ポイントや作り方も解説』か、多数の事例を1冊に凝縮した以下の資料をご覧ください。

大同工業株式会社

大同工業株式会社は、オートバイや自動車、産業機械などの部品や機器を製造し、海外11カ国でグローバル展開している企業です。同社では、ノウハウが言語化しにくいゆえ、トレーナーによって指導内容がバラつき、手戻りの発生があったため、紙のマニュアルとOJTによる人材育成に課題を感じていました。

現場教育システム「tebiki」を導入し、マニュアルを動画化したところ、マニュアルの作成や改訂にかかる時間が半減。動画によって、作業の標準化ができたためヒヤリハットや評価エラーを削減することにも成功しました。

マニュアル管理者の目線から見て、設計や修正が行いやすい点も好評をいただいております。作成計画表という機能では、マニュアルの全体構成図を樹形図のように描けるため、作業者にマニュアルを見てもらいやすくなっています。

より具体的な大同工業株式会社の事例と効果は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

▼関連記事▼

製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。

株式会社GEEKLY

IT・Web・ゲーム業界への人材紹介業を展開する株式会社GEEKLYでは、新人が早期で結果を出せるような人材育成を目指していました。そのため、OJT教育に力を入れていたものの、教育担当トレーナーの負担が大きいことや教え方にバラつきがあるという課題とぶつかったのです。

そこで、動画マニュアルによる教育に注目し、作成した動画をYouTubeで共有する運用に取り組みました。しかし、YouTubeのアカウント管理者が退職すると動画が削除されてしまうなど、管理面でまたもや課題を抱えることに。

動画内製の課題を解決すべく現場教育システム「tebiki」を導入したところ、誰でも簡単にマニュアルを作れる上、クラウドに動画を集約して保存できるため、動画が散逸したり削除されたりせず、管理がしやすくなった点に効果を実感していただきました。さらに、新人教育の約7割を動画に置き換えられ、トレーナーの負担を大幅に減らすことにも成功しました。

株式会社GEEKLYのより詳細な事例と効果は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

▼関連記事▼

年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!

東急リゾーツ&ステイ株式会社

全国100カ所以上に「東急ステイ」や「東急ハーヴェストクラブ」といったホテルブランドなどを運営する東急リゾーツ&ステイ株式会社では、個人のサービスレベルのバラつきや労働時間などに課題を抱えていました。

課題解決のため現場教育システム「tebiki」を導入し、多様な業務や求めるサービスレベルを全社統一で管理するマニュアルデータベースを構築。動画による業務マニュアルは、簡単に作れる上にわかりやすいため、業務を平準化しバラつきを解消することに成功しました。これにより、スタッフの業務負荷を削減でき、労働時間を短縮。それにより、労働時間内で新たな取り組みができるなど働き方改革につながっています。

東急リゾーツ&ステイ株式会社のより詳細な事例と効果は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

▼関連記事▼

従業員数2,500人超・全国100を超える施設で業務の平準化と多能工化を推進。

【Q&A】マニュアル改訂の目的と重要性

最後に、マニュアル改訂についてよく挙がる質問とそれに対する回答をご紹介します。

Q:マニュアル改訂はなぜ必要なのか?

A:業務トラブルや業務の個人依存を防ぐために、マニュアル改訂は必要です。

マニュアルが最新の状態ではないと、「実際の手順」と「マニュアルに記載されている手順」が異なってしまうことがあります。その結果、業務トラブルの発生/業務の属人化の可能性が考えられるのです。

また、改訂されないと「マニュアルはもう古いから見ない方がいい」と使われなくなってしまう恐れもあります。せっかく作った時間をかけて作ったマニュアルなので、変更点が生じた場合はできるだけ早く改訂を行いましょう。

Q:「改訂」と「改定」の違いは?

A:読み方は同じ言葉ですが、意味が異なります。

- 改訂:書物などの内容を改めること。文書や書籍などの変更時に使われる。

- 改定:規則や価格など決まっているものを改めること。鉄道の運賃や郵便料金などの変更時に使われる。

このような違いから、マニュアルについては「改訂」となります。なお、法律や税制が変わるときは「改正」が使われます。

まとめ

マニュアルを改訂する際には、マニュアルの表紙に版数を入れ、改訂履歴を作成して改訂日や改訂理由を記録するということをお伝えしました。職場に新しく来た人が正しい業務内容を把握できるよう、マニュアルの内容を変更するときは、できるだけ早めに改訂しましょう。また、マニュアル内にわかりにくい箇所がある場合は改訂時に改善してください。

マニュアルをよりわかりやすく、改訂も簡単になるツールとして、動画のマニュアルをご紹介しました。動画は短時間でも情報量が多く、奥行きや動きのある情報を伝えやすいという特徴があります。tebikiの場合、改訂作業が楽になるというメリットもありますので、マニュアルの改訂に取り組まれる際は、動画マニュアルtebikiの導入をご検討ください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。