執筆者:tebikiサポートチーム

製造/物流/サービス/小売業など、数々の現場で動画教育システムを導入してきたノウハウをご提供します。

Microsoft社が提供するプレゼンテーション資料「パワーポイント(PowerPoint)」での動画マニュアル作成はとても簡単です。パワーポイントにはプレゼン資料を動画に変換する機能が備わっており、他のソフトは不要だからです。

そこでこの記事では、パワポで今すぐ実践できるパワーポイントによる動画マニュアルの作り方を、実際の画面を交えながら解説します。

パワーポイントで動画マニュアルを作成する「全手順」はすべて、PDF資料「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順」に解説動画付きでまとめています。本記事では書き切れなかった、現場ですぐ使えるマニュアル作成のコツや注意点も解説されているので、以下をクリックしてPDF資料をダウンロードしてみてください。

>>パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順~現場ですぐ使えるコツ付き~を見てみる

目次

- 1. 【サンプル動画あり】パワーポイントを動画マニュアル化するポイント

2. パワーポイントを動画マニュアルにする手順

2-1.対象のパワーポイント、マイク、ヘッドセットを準備

2-2.「スライドショーの記録」をクリック

2-3.スライドショーで録画を開始する

2-4.プレゼンテーションを行う

2-5.録画した内容を「ビデオ化」させる

3. 「パワポで内製」と「ツール導入」どちらが費用対効果が良い?

4. パワーポイントのプレゼンの様子をZoomで動画マニュアル化する方法

5. 撮影した動画をパワーポイントに挿入する方法

6. YouTubeの動画を挿入する方法と注意点

7. ローカルファイルから直接挿入することも可能

8. パソコンの操作を動画にしてパワーポイントに挿入する方法

9. プレゼン動画マニュアルにBGMを挿入する方法と注意点 - 10. パワーポイントよりも実践的な動画マニュアルを作成する方法

11. まとめ

【サンプル動画あり】パワーポイントを動画マニュアル化するポイント

パワーポイントで動画マニュアルを作成する際に押さえたいポイントは、以下の3点です。

- 動画化の恩恵が大きい業務から着手する

- 長尺な動画にならないよう注意する

- ナレーションによる補足を入れる

「教え方が人によってバラバラ」「OJT一辺倒だと時間がかかる」といった業務からまずは動画化し、教育品質を向上させましょう。ただし、動画自体が長尺ですと閲覧に時間がかかりむしろ非効率になります。数分程度で1つの工程や作業マニュアルが完結する動画を目指しましょう。

また、パワーポイントは音声吹き込みによる口頭説明(ナレーション)を挿入も可能です。無音の動画マニュアルは、閲覧者から見て特に何が重要なポイントなのかが理解しにくくなります。可能な限り音声による補足を入れましょう。

パワーポイントで動画マニュアルを作成する際は、作成の全手順と現場で即使えるコツがまとまったPDF資料「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順」を参考にすると、現場で使われる実践的マニュアルが作れます。下のリンクをクリックして、あわせてご覧ください。

>>>「パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順【現場ですぐ使えるコツつき】」を見てみる

参考として、パワーポイントで動画マニュアルを作成したサンプル動画を以下に掲載します。いずれも実際の企業で運用されています。

▼飲食店経営と衛生管理に関するパワポ動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

作成企業:心幸ホールディングス株式会社

※動画マニュアル作成ツール「tebiki」による録画

▼接客での「視線の定め方」に関するパワポ動画マニュアル(音量にご注意ください)▼

作成企業:東急リゾーツ&ステイ株式会社

※動画マニュアル作成ツール「tebiki」による録画

これらを完成形の動画マニュアルとしてイメージすれば、スムーズに作成を進められるでしょう。

パワーポイントによる動画に限らず、他社がどのような動画クオリティでマニュアルを運用しているのか気になる方は、約60のサンプル動画が掲載されている以下の記事も併せてご覧ください。

▼関連記事▼

【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介!参考ポイントや作り方も解説

パワーポイントを動画マニュアルにする手順

パワーポイントを「動画マニュアル化」する手順をご説明します。

※ここからはテキスト+画像による解説になりますが、「実際の作成画面を動画で確認しながら手順を追いたい」という方は、「【解説動画付き】パワーポイントで動画マニュアルを作成する全手順」を先にご覧いただくことをおすすめします。

また、これから解説するのは「手順」であり「コツ」は含んでいません。教育時間を削減しながらも現場で使われ続けるマニュアルに仕上げるには、一定のコツを要します。そのコツをまとめた資料「はじめての動画マニュアル作成ガイド」を読みながら、パワーポイントで動画マニュアルを作成することをおすすめします。

1. 対象のパワーポイント、マイク、ヘッドセットを準備

まずは動画マニュアル化させたいパワーポイント資料を用意しましょう。ホーム画面からファイルを選択します。

また動画マニュアルで「口頭説明」を加える場合、USBマイクやヘッドセットを準備します。スライドに合わせて発表者のナレーションを付け足すことができます。

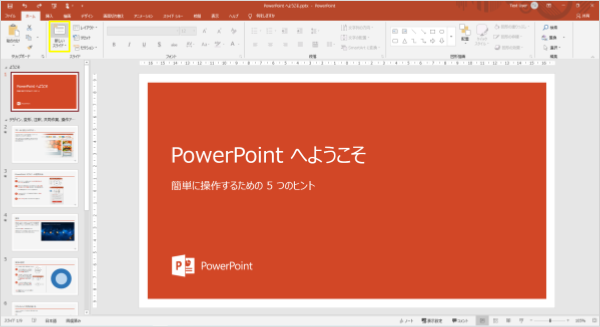

2. 「スライドショーの記録」をクリック

1で用意したパワーポイント資料を「記録」します。録画開始後はナレーションやアニメーション挿入といった追加編集をする場合が多いため、念のためデータを複製しておきましょう。複製しておくことで、後から「編集前のページを使いたい」と思った場合でもすぐに対応できます。

資料を記録するには、まずページ上部の「スライドショー」にある「スライドショーの記録」をクリックします。「①現在のスライドから記録」「②先頭から記録」の2つから選択できます。

3. スライドショーで録画を開始する

「現在のスライドから記録」または「先頭から記録」をクリックすることで、背景が黒いスライドショー画面に移行します。

画面の中央にナレーションを記録するスライドが表示されます。スライドショーの録音は画面左上の「記録」ボタンをクリックすることで開始されます。ボタンを押すと「3...2...1...(スタート)」とカウントされるので、多少余裕を持ってスタートできます。

また、「ノート」をクリックすれば、ノートにメモした内容を見ながら録音することもできますし、画面右下の「カメラを無効にする」ボタンのON/OFFを切り替えることで、発表者の顔を録画させることも可能です。

4. プレゼンテーションを行う

録画をスタートさせたら、スライド操作や録音を進めます。プレゼンが終了したら、最後に「停止」ボタンをクリックし、スライドショーを終了させます。最後のスライドを終了させる際は、数秒間「無音」の状態にするのがオススメです。そうすることで、突然ビデオが終了してしまうことを防止できます。

また作成したスライドショーは編集画面の左上にある「再生」ボタンをクリックすることで確認できます。

5. 録画した内容を「ビデオ化」させる

スライドショーが完成したら、最後にコンテンツを「ビデオ化」させます。まず、「ファイル」から「エクスポート」を選択し「ビデオの作成」をクリックします。

次に、右側メニューより画質を選択します。解像度が高い順に「①Ultla HD (4K)」「②フル HD (1080 p)」「③HD (720 p)」「④標準 (480 p)」を選択可能です。動画マニュアルとして使うなら②、③で十分ですが、ご自身のデバイスの容量に合わせて選択してください。

参考情報として、スマートフォンでの画質設定が1080pと720pの比較記事もご用意しています。画質にどのような違いが出るか参考としてご覧ください。

▼関連記事▼

スマートフォンで動画撮影:画質設定 720pと1080pの違い

また、撮影した動画の長さによっても動画容量は異なります。下記の記事ではAndroidとiPhoneの機種ごとによる動画容量と長さの目安について分かりやすくまとめています。撮影した動画の分数(長さ)に対する容量を知りたい方は、ぜひご参照ください。

▼関連記事▼

1本の動画の長さ(分数)と容量(MB)の目安と計算方法

次に、「記録されたタイミングとナレーションを使用する」を選択します。

最後に、「ビデオの作成」をクリック。保存場所を指定して動画マニュアルの作成が完了です。

パワーポイント以外にも、動画マニュアルを無料で作成できるソフトは多く存在します。パワーポイントでできることは限られているので、他の無料ソフトを検討してみるのも良いでしょう。

以下をクリックすると「現場や職場でよく使われる6つの無料動画マニュアル作成ソフト比較表」がダウンロードできます。各ソフトの特徴や長所・短所を一目で確認できるので、あわせてご覧ください。

>>動画マニュアルが作れる!無料の動画編集ソフト比較表を見てみる

「パワポで内製」と「ツール導入」どちらが費用対効果が良い?

手軽に始められるという理由で、パワーポイントでの動画マニュアル作成を検討する職場は多いです。しかし実際には、短期的に形だけのマニュアルができても、中長期的には運用が停滞して使われなくなってしまうケースがほとんどです。

その主な理由は以下3点に集約されます。

- 作業の細かな動きやコツが伝わりにくく、作業手順の理解度にばらつきが生じやすい

- パワポの更新や管理が煩雑で、次第に誰も手をつけなくなる

- 誰がどこまでマニュアルを見たのか、教育効果の測定が困難

これらの課題に見舞われ、結局的に完全OJTや紙マニュアルに逆戻りするのです。

つまるところパワーポイントのような汎用ツールは、動画マニュアルに不可欠な要素である「作業の細部の可視化」「簡単な更新」「視聴管理」といった機能が根本的に不足しています。逆に言えば、これらの機能を備えた専用ツールの導入がいずれ必須になります。

たとえば動画マニュアル作成ツール「tebiki」は、スマートフォンだけで撮影から編集までをスムーズに行え、作業の細部まで正確に伝えることができます。クラウド上での一元管理により更新も容易で、視聴履歴や理解度も自動記録。効率的な教育サイクルを実現できます。

tebikiの詳しい機能を3分で把握できる資料もまとめているので、興味があれば以下の画像をクリックしてご覧ください。

パワーポイントのプレゼンの様子をZoomで動画マニュアル化する方法

ここまでパワーポイントを動画マニュアル化する手順をご紹介しました。一方で「Zoomで画面共有した方が慣れている」という方もいらっしゃるでしょう。

実際、動画マニュアルとして事前にプレゼンテーションを行った内容を受講者に見てもらうのではなく、受講者の前でプレゼンテーションした内容を別の受講者にも見せたい場合、Zoomを利用しての動画マニュアル化をオススメします。

この手順なら、全体のプレゼンテーション風景もあわせて動画マニュアルにすることができ、臨場感も出すことができます。Zoomを活用した作成手順は以下のとおりです。

- Zoom会議を開始する

- レコーディングで録画を開始する

- 画面共有でプレゼンを開始する

- 終了後、動画ファイルを作成する

具体的な手順については、別記事「Zoomを活用してパワーポイントのプレゼンを録画する方法」をご覧ください。

撮影した動画をパワーポイントに挿入する方法

パワーポイント自体を動画化させるだけでなく、パワーポイントのスライド内に「撮影した動画」を挿入することも可能です。具体的な手順は以下になります。

手順1:メニューの「挿入」をクリック

手順2:挿入タブの右から3番目にある「ビデオ」をクリック

右から2番目にある「ビデオ」をクリックします。

パワーポイントを画面いっぱいに広げないと、「ビデオ」メニューが表示されず「メディア」と表示されることがあります。「メディア」のメニューをクリックすると「ビデオ」が出てきます。

手順3:ビデオの挿入

続いてビデオの挿入形式を選びましょう。

形式は「①このデバイス」「②オンライン ビデオ」の2つから選択可能です。いずれかを選択することで、スライド内に動画がアップロードされます。

YouTubeの動画を挿入する方法と注意点

上記でご紹介した、ビデオの挿入形式「オンライン ビデオ」を選択することで、YouTubeの動画も挿入することができます。

今回は、カフェで流れるようなBGMを挿入する想定で方法をご紹介します。

- 手順1:YouTubeを開いて動画を検索

- 手順2:挿入したい動画のサムネイルをクリックし、画面上部のURLをコピー

- 手順3:パワーポイントで「オンラインビデオ」をクリック

- 手順4:オンラインビデオのURLにYouTubeリンクを入力

- 手順5:スライド内に動画が表示される

- 【注意】挿入したい動画の著作権や転載可否を事前に確認する

手順1:YouTubeを開いて動画を検索

まずYouTubeを開いて動画を検索します。今回はカフェで流れるようなBGMを探したいので「カフェ ミュージック」で検索します。

手順2:挿入したい動画のサムネイルをクリックし、画面上部のURLをコピー

挿入したい動画のサムネイルをクリックし、画面上部のURLをコピーしましょう。

手順3:パワーポイントで「オンラインビデオ」をクリック

次にパワーポイント側の設定です。まず「オンラインビデオ」をクリックします。

手順4:オンラインビデオのURLにYouTubeリンクを入力

オンラインビデオのURL入力画面が出てくるので、ここにYouTubeの動画URLをペーストして「挿入」をクリックします。

手順5:スライド内に動画が表示される

スライド内に動画が表示されます。あとは自由にサイズや位置を調整します。

【注意】挿入したい動画の著作権や転載可否を事前に確認する

YouTubeの動画を挿入したいときは動画の著作権や転載ができるかどうかを十分に確認しましょう。

YouTubeで公開された動画の著作権は、動画を投稿したユーザーに適用されます。したがって、動画を保存してそのまま使用すると、著作権を侵害する可能性があります。動画を挿入する際は法令違反を回避するために、適切な使用箇所にURLリンクを明記することを心がけましょう。

また、一般的に公開された動画は外部リンクを含めても問題ありませんが、一部の動画では外部リンクが禁止されていることがあります。無用なトラブルを避けるため、できるだけ外部リンクを掲載することは避けましょう。

ローカルファイルから直接挿入することも可能

パワーポイントの操作メニューだけでなく、ローカルファイルにある動画をスライドから直接挿入することもできます。

先ほど説明した「動画をパワーポイントに挿入する方法」の「手順3 ビデオの挿入」で「①このデバイス」を選択することでローカルファイルから挿入するか、以下の手順でも挿入することができます(結果は同じです)。

手順1:メニューから「新しいスライド」をクリック

手順2:コンテンツプレースホルダーから「ビデオの挿入」を選択

新しいスライドに、表やグラフ、画像、動画のアイコンが並んだ「コンテンツプレースホルダー」が表示されます。ここの「ビデオの挿入」を選択しましょう。

手順3:ローカルファイルから動画を選択

ローカルファイルの選択画面が表示されます。「ピクチャ」や「デスクトップ」、「ダウンロード」などから挿入したい動画を選択しましょう。

パソコンの操作を動画にしてパワーポイントに挿入する方法

パワーポイントにはパソコン画面の録画機能があり、パソコンの操作画面をパワーポイント内に挿入することもできます。

手順1:パワーポイントで「挿入」から画面録画を選択する

パワーポイントを起動し「挿入」から画面録画を選択します。

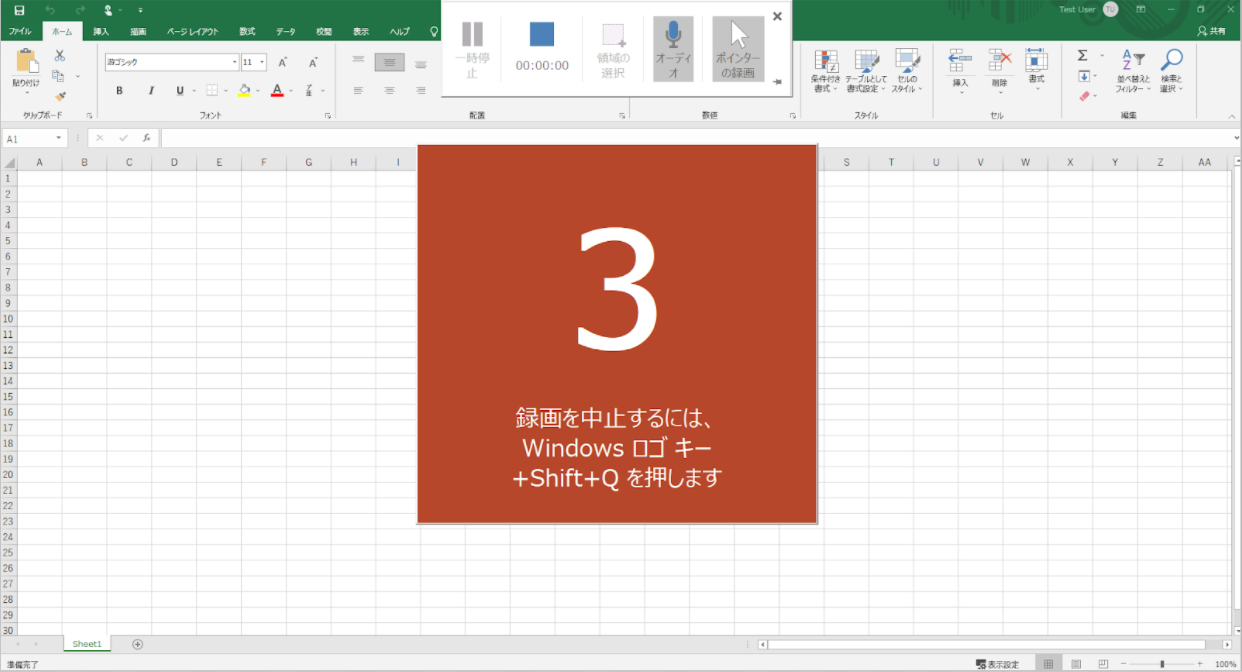

手順2:録画したい画面を開き、録画の範囲を選択する

口頭説明(ナレーション)を入れたい場合はオーディオの設定をオンにしてください。操作をよりわやりやすくするためポインターの動きも録画したい場合は、ポインターの録画をオンにしてください。(下記は例としてExcel)

手順3:「録画」ボタンを押して収録する

録画ボタンを押すと、画面上にカウントダウンが表示されます。カウントダウン後から録画が始まるので、そのタイミングから操作を行いましょう。

全画面表示で画面録画をした場合には停止ボタンは表示されません。キーボードの「Windows」+「Shift」+「Q」で終了させます。一時停止は「Windows」+「Shift」+「R」、一時停止を解除させたい場合は再び「Windows」+「Shift」+「R」を押します。

手順4:録画した内容がパワーポイントに挿入される

録画を終了させると、パワーポイントのスライドに録画した内容が挿入されます。

プレゼン動画マニュアルにBGMを挿入する方法と注意点

パワーポイントにはオーディオも挿入することが可能です。

手順1: メニューの「挿入」をクリック

手順2:オーディオを選択する

右から2番目にある「オーディオ」をクリックし、「①このコンピュータのオーディオ」を選択します。

手順3:プレゼンテーションにオーディオのマークがつきます

あとは、オーディオマークをクリックなどしなくても、「ビデオ化」した時にBGMのようにオーディオが流れます。

【注意】使用するBGMや音源の著作権を確認する

BGMの挿入についてもYouTubeと同様に著作権があるため、使用する際には著作権に問題がないか、事前に確認する必要があります。

トラブルを避けるためには著作権フリーのBGMを使用すると安心です。

パワーポイントよりも実践的な動画マニュアルを作成する方法

ここまで、パワーポイントを活用して動画マニュアルを撮影する手順を詳しくご紹介しました。しかしパワーポイントでの動画マニュアルは、作業の詳細な動きを伝えるというより「手順の概要説明」に留まりやすく、特に複雑な作業の習得には課題が残ります。

そこで、もしパワーポイントよりも伝わりやすい動画マニュアルを作成したい場合は、これから紹介するポイントもご覧ください。他社が本格的に作成している動画マニュアルのサンプルもあわせて紹介するので、今後のマニュアル整備の参考にもなるはずです。

パワーポイントでの作成から一歩進んで、より伝わる動画マニュアルを基礎から作るための方法を、「はじめての動画マニュアル作成ガイド」で詳しく解説します。

パワーポイントを使っていない、他社の動画マニュアルのサンプルをとにかく見たい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

▼関連記事▼

【業界別26社】動画マニュアルの事例とサンプルを多数ご紹介!参考ポイントや作り方も解説

動画マニュアルを作る具体的な手順

動画マニュアルを作る目的は『相手に正しい手順や情報を伝える』ためにあるはずです。そのため、動画マニュアルを作成するときには分かりやすさを意識して進める必要があります。

分かりやすいマニュアルを作る一番の近道は良い「見本」を真似ることであり、その「見本」を多数掲載した業務マニュアルの作り方完全ガイドがこちらです。

>>そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイドを見てみる

分かりやすい動画マニュアルの作成手順は以下の通りです。

-

作成する目的/ゴールなど目標設定を明確にする

-

活用シーンを5W1Hで整理する

-

動画マニュアル化する業務の優先度をつける

-

動画マニュアルを作成する責任者を決める

-

動画マニュアルの構成案/台本を作成する

-

必要な機材を準備する

-

動画を撮影する

-

動画を編集する

-

作成した動画を一元管理する

各手順の具体的な内容やポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。さまざまな業界や業種の動画マニュアル作成を支援してきた私たちtebikiのノウハウを凝縮した記事なので、ぜひこの機会にご活用ください。

▼関連記事▼

【初心者でも失敗しない】動画マニュアル制作ガイド!コツや事例、作成ソフト比較と選び方を解説

パワーポイントでは作れない動画マニュアルを作るなら「tebiki」もオススメ

前述したとおり、パワーポイントは「実際に業務を遂行している様子」を撮影できません。また、効果的な動画マニュアルの運用には「撮影→編集→管理」という一連のプロセスが必要不可欠ですが、パワーポイントは「管理」に欠点があります。

それは、「教育進捗の把握」ができないという点です。パワーポイントでは、以下のような重要な情報を得られません。

- 誰がいつマニュアルを視聴したのか

- どの従業員がどの作業をマスターしているのか

- どの工程の動画が特によく見られているのか

つまり、せっかく時間をかけて動画マニュアルを作成しても、その効果を正確に測定できないのです。そこでご提案したいのが、動画マニュアルの作成から編集・管理すべてに特化したツール「tebiki」です。

tebikiは、クラウド上で簡単に動画マニュアルを作成・管理できるツール。その特徴のひとつが「従業員の習熟度管理」機能です。

例えば、タマムラデリカ株式会社様では、新人教育における課題を抱えていました。「マニュアルを見せたはいいものの、本当に理解できているのか分からない」という状況が続いていたのです。

しかし、tebiki導入後は従業員一人ひとりの習熟度を可視化できるようになり、以下のような改善を実現しました。

- マニュアルの作成時間を75%削減

- 従業員の理解度を数値で把握可能に

- 教育の進捗状況をリアルタイムで確認

▼tebiki導入インタビュー:タマムラデリカ株式会社▼

より詳しい導入事例と具体的な効果については、以下のインタビュー記事をご覧ください。

▼関連記事▼

インタビュー記事:動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい

まとめ

本記事では、パワーポイントを動画マニュアル化することについて以下のポイントを中心にお伝えしました。

- パワーポイント内の「スライドショーの記録」から動画マニュアルを作成できる

- 音声ナレーションを挿入する際はUSBマイクやヘッドセットを接続する

- 全体のプレゼンテーション風景は「Zoom」を使うことで録画できる

- パワーポイントでは撮影した動画やBGMも簡単に挿入できる

お伝えしたように、パワーポイントの動画マニュアル化は意外と簡単。基本的には既存資料にナレーションを付け足して、ビデオ形式で保存するだけです。必要に応じて撮影した動画やBGMも挿入できるので、ぜひ編集してみてください。

また動画マニュアル作成なら、弊社が提供する動画マニュアル作成ツール「tebiki(テビキ)」がおすすめ。スマートフォンやタブレットから簡単に動画マニュアルが作成できる上に、多言語翻訳にも対応しています。ぜひ本記事の内容を、自社の動画マニュアル作成にお役立てください。

今すぐクラウド動画教育システムtebiki を使ってみたい方は、デモ・トライアル申し込みフォームからお試しください。